今回は、 亜鉛めっき不良の原因と種類 について書きたいと思います。

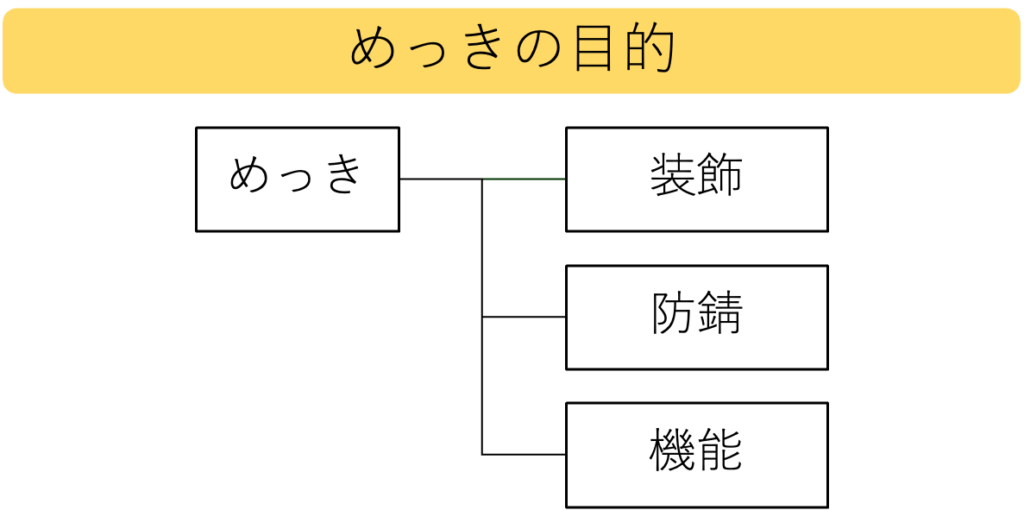

めっきとは

めっきとは、金属や非金属などの固体表面に金属膜を作る技術の総称です。

英語では、「Plating」と呼ばれます。

めっきの目的は、装飾するため、防錆のため、機能性付与するための3つです。

めっき化 課題

めっき化 原理

めっき化は、純金属と部品間で酸化還元反応を起こさせることで、部品表面に金属膜(めっき)を作ります。

めっき化の原理は別記事に詳細をまとめております。

めっき化 課題

めっき化はシンプルな工程ですが、めっき膜厚が不均一化してしまう課題があります。

めっき工程のイメージを以下に示します。

プラスの電極に繋いだ純金属が、マイナスの電極を繋いだ部品表面へ移動し部品表面がめっき化されます。

この際に、純金属(+電極)と近ければ近いほど、めっき膜は厚くなります。

上記のイメージ図では、以下のように部品のめっき化がされます。

純金属(+電極)と距離が同一になる部品並行部には、同じ厚みのメッキが施されます。

一方で、部品の屈曲部では、純金属(+電極)から距離が大きくなるほど、純金属と部品間で酸化還元反応が起こりにくくなり、めっき膜の厚みは薄くなります。

凹凸や形状のない部品であれば、問題なく均一に部品表面にめっき膜を形成させることができるのですが、世の中のほとんどの製品には凹凸や形状があります。

そのため、このようなめっき膜厚の差異をなくすためには、以下の取り組みがなされています。

- めっき化工程において、電極に取付ける部品向きの最適化

- めっき化しやすい部品形状の設計

電極に取付ける部品向きの最適化

以下のイメージ図のように、電極へ取り付ける部品の向きを最適化することで、めっき膜厚のばらつきを低減させることができます。

このようなめっき膜厚のばらつきは、工場で盛んに改善が取り組まれております。

めっき化しやすい部品形状の設計

めっき化したときのめっき膜厚のばらつきをできるだけないように、凹凸形状や、湾曲形状をできるだけないような設定も行います。

■化学系エンジニア おすすめ転職サイト3選

めっき 種類一覧

めっきは、装飾・防錆・機能性付与の3つの役割があります。

めっきの目的に合わせて、めっき手法は、湿式・乾式など様々な方法があります。

めっきの種類一覧について、別記事でまとめております。

めっき 層構成

めっきは、部品表面から見るとめっき層は1層に見えますが、めっきの断面を見ると複数の層によって構成されています。

めっきの層は、銅めっき層、ニッケルめっき層、クロムめっき層などがあり、それぞれの特徴があります。

めっきの層構成については別記事でまとめております。

■化学系エンジニア おすすめ転職サイト3選

めっき化 原理

めっき化は、純金属と部品間での酸化還元反応によって行われます。

この反応により、純金属が部品表面へ移動し、部品表面にめっき化することができます。

めっきか工程は、4つのプロセスに分かれており、詳細の内容については別の記事にまとめております。

めっき密着メカニズム

めっきを樹脂材料表面に密着させるために、樹脂材料表面への化学処理を行います。

この化学処理を行うことで、めっきを樹脂材料へのアンカー効果、及び化学反応でくっつけることができます。

めっき密着メカニズムの詳細については別記事にまとめております。

■化学系エンジニア おすすめ転職サイト3選

最後に

今回は、 亜鉛めっき不良の原因と種類 について書いてみました。

主に樹脂やゴム材料、材料リサイクルに関してわかりやすくまとめておりますので、皆さんのご参考になれば幸いです。

ゴムや樹脂材料でお困りなことがありましたら気軽にコメントいただければ、分かる範囲でご回答させていただきます。

■化学系エンジニア おすすめ転職サイト3選

-640x396.jpg)